光を意識するとバイクツーリング動画が変わる! | 逆光・順光・サイド光の実践【2025年版】

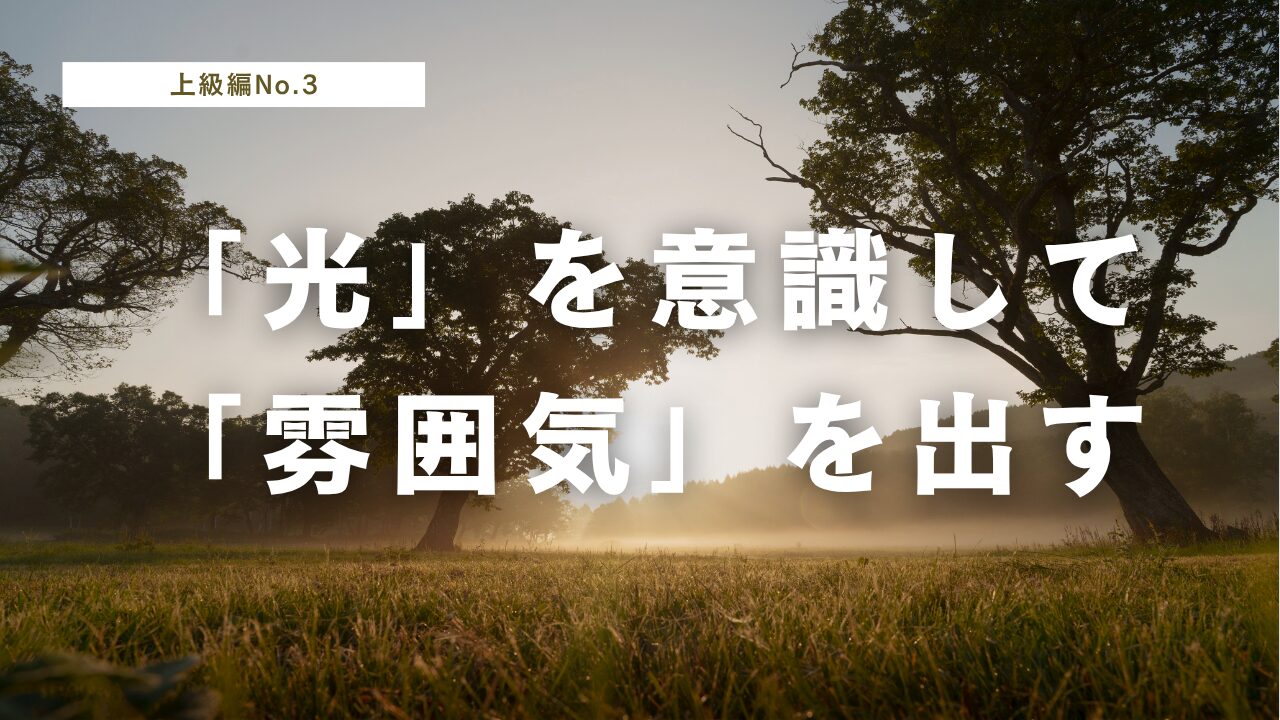

旅の映像に「深み」を与える最後の鍵は“光”です。

朝の透明な光、昼の力強い光、夕暮れの切ない光。

同じ場所でも、光の向きや質が変わるだけで映像の印象はまるで違う。

構図や被写界深度を理解したあなたなら、次に意識すべきは「光をどう読むか」「どう演出するか」。

光を味方につけた瞬間、映像は“記録”から“物語”へと変わります。

光を意識できるようになると、映像が語り出す

北海道を旅していたある朝。

霧の峠を抜けた瞬間、太陽が差し込み、バイクのシルエットが金色に縁取られた。

ただの走行シーンが、その瞬間だけ映画のワンカットのように見えた。

「光って、撮るものじゃなくて“感じるもの”なんだ」

そう気づいた瞬間でした。

光は映像の“感情”です。

順光なら明快さ、サイド光なら立体感、逆光なら静けさと余韻。

カメラの向きを少し変えるだけで、映像のトーンがまるごと変わる。

つまり「光を読む」ことは、どんな感情で旅を語るかを選ぶ行為なのです。

光の方向で変わる3つの印象

映像の雰囲気は、光源(太陽)・被写体・カメラの位置関係で決まります。

どの角度から光を受けるかで、作品の世界観が変わります。

① 順光 ― 「現実を正確に伝える光」

- 特徴:全体が明るく、色と情報がしっかり写る

- 印象:明快・誠実・説明的

- 使いどころ:景色紹介、道中レポートなど

→ ストーリーの「説明シーン」に向いています。

② サイド光 ― 「立体感と奥行きを生む光」

- 特徴:光と影のバランスが良く、被写体が自然に浮かぶ

- 印象:温かみ・余韻・落ち着き

- 使いどころ:人物やバイクを横から捉えるシーン、焚き火、テント設営など

→ “旅の途中の静かな時間”を描くのに最適。

③ 逆光 ― 「感情を語る光」

- 特徴:シルエットやフレアでドラマチックな雰囲気を作る

- 印象:切なさ・美しさ・郷愁

- 使いどころ:夕暮れ、出発前の朝、別れのシーンなど

→ “物語のクライマックス”を彩る光です。

現場での「光の読み方」

光は待つものではなく、探すものです。

同じ場所でも一歩動けば、光の方向も表情も変わります。

撮影の現場では、

- まず光の方向を確認する(太陽の位置)

- 被写体に対して順光・サイド光・逆光を試す

- 最も“感情に合う”角度で構図を決める

たとえば朝のキャンプ場。

テントの後ろから光が差すなら逆光気味で立体感を出し、

あえて焚き火の煙に光を通すと幻想的なカットになります。

昼間の走行シーンでは、逆光を避けて順光気味にしておくと、

色が鮮やかに出て旅の記録映像として成立しやすい。

光を「きれい」かどうかではなく、

何を伝えたいかに合わせて選ぶのが上級者の判断です。

光で「時間」と「感情」を描く

旅の中で光は常に変化します。

朝は冷たく、昼は強く、夕方は柔らかい。

その変化を“ストーリーの時間”として描くことで、

映像に流れと感情の起伏が生まれます。

| 時間帯 | 光の特徴 | 感情トーン | 撮影ポイント |

|---|---|---|---|

| 朝 | 澄んだ青い光、長い影 | 希望・始まり | 露出を抑えて透明感を出す |

| 昼 | 強い白い光、短い影 | 活動・力強さ | NDフィルターでハイライトを制御 |

| 夕方 | 赤みを帯びた柔らかい光 | 切なさ・余韻 | 逆光+マイナス露出でドラマ性を強調 |

光は時間を語る言語です。

朝から夕方へと変わる光のトーンこそが、旅の「流れ」を物語ります。

カメラ設定で光を「描く」

光をコントロールできるようになると、撮影は設計になります。

ここからは“光を操る”ための実践的な設定を紹介します。

① NDフィルターで明るさを整える

強い日差しの下では、シャッタースピードを上げても露出が飽和しがちです。

NDフィルターで光量を抑えると、F値を開放(F2.8〜4)に保ったまま背景をボカせるため、

被写体が浮き上がり、映画のような立体感が出ます。

② 露出補正で影の深さを決める

逆光シーンでは露出を−0.3〜−1.0EVに設定。

白飛びを防ぎつつ、光のフレアや陰影の柔らかさを残せます。

「暗く撮って後で持ち上げる」よりも、「やや抑えて撮る」方が質感が豊かになります。

編集で「光のリズム」を作る

撮影だけでなく、編集でも光を“構成要素”として扱えます。

光のトーンを統一する

作品全体で露出や色温度がバラバラだと、視聴者は違和感を覚えます。

撮影時にホワイトバランスを固定(太陽光:5600K)しておくと、編集時にトーンを揃えやすくなります。

光の流れを構成に組み込む

カットを並べるとき、「時間」ではなく「光の移り変わり」で構成すると、一本の映像に“呼吸”が生まれます。

朝→昼→夕という順番だけでなく、「静かな光 → 強い光 → 柔らかな光」といった感情のグラデーションでもOK。

光は編集のリズムそのものです。

光の「引き算」で魅せる

光を操るようになると、次に意識したいのは“影を残す”こと。

すべてを明るく見せようとすると、映像から詩情が消えます。

暗部に余白を残すことで、観る人の想像力が働き、映像に“間”が生まれる。

焚き火の光に照らされる顔、街灯だけの夜道、そこに浮かぶバイクのシルエット——

それらは情報量ではなく「感情量」で成立しているカットです。

プロの映像は、実は“光を足す”よりも“光を引く”ことで魅せています。

光で物語を語るということ

光は、映像の“語り手”です。

言葉を使わずに感情を伝え、時間を進め、物語を締めくくる。

旅の中で出会う光を感じ取ることは、自分の旅を“どんなトーンで語るか”を決めること。

だからこそ、撮影のたびにこう自問してみてください。

「この光で、何を伝えたいんだろう?」

それを考える癖がついたとき、あなたの映像はもう“作品”の領域に入っています。

まとめ:構図が「伝える」なら、光は「感じさせる」

構図は情報を整理し、光は心を動かす。

この2つを自在に扱えるようになったあなたは、もはや“撮る人”ではなく“表現する人”です。

バイク旅の中で見つけた一瞬の光を、あなたの感じたままに描く。

それこそが「光の演出」で映像に深みを出すということ。

そしてその瞬間、旅は“思い出”ではなく、“物語”になります。